Роман Рудницкий, 7 августа 2018 в 22:30

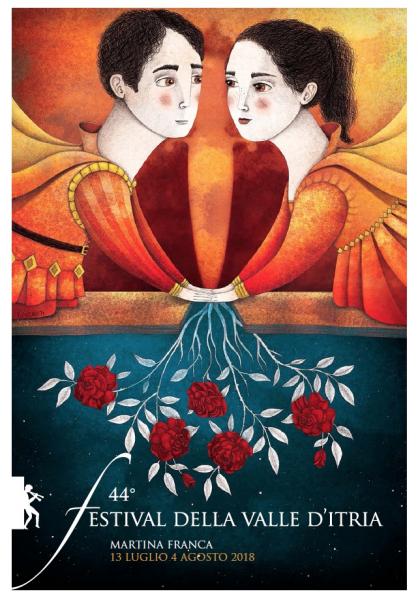

Заметки о фестивале Валле-д-Итрия, Мартина-Франка

Фестиваль Валле-д-Итрия в Мартина-Франке на протяжении многих лет представляет различные редкие оперы и альтернативные версии известных опер, преимущественно периодов бельканто и барокко, хотя и совершая регулярные экскурсы в более поздние эпохи. В этом году в его основную программу вошло три оперы: редчайшая комическая опера Алессандро Скарлатти «Торжество чести» (на которой мне не довелось побывать), альтернативная редакция генделевского «Ринальдо», а также еще один раритет — «Джульетта и Ромео» Николы Ваккая. Предполагавшееся первоначально исполнение ранней барочной оратории «Пророчество Елисея» Джованни Паоло Колонны было отменено. Все оперы и некоторые концерты на фестивале исполнялись под открытым небом: «Джульетта и Ромео» и «Ринальдо» — во дворе Палаццо Дукале, «Триумф чести» — в массерии (характерной для Апулии загородной усадьбе) Палезе в нескольких километрах от города, часть концертов — в клуатре церкви Сан-Доменико. Еще несколько концертов проходило непосредственно в церквях города.

Помимо оперных постановок, в программу фестиваля традиционно входят различные концерты, как вокальные, так и инструментальные. Особенно хочется отметить, что некоторые из этих концертов полностью бесплатны для публики. Серьезную часть фестиваля дополняют развлекательные программы и спектакли для детей.

Подобно Пезаро и Вильдбаду, здесь также имеется своя Академия молодых певцов. Она носит имя известного исследователя бельканто Родольфо Челлетти, на протяжении многих лет бывшего художественным руководителем фестиваля.

В этом году я побывал в Мартина-Франке впервые. Первое, что я посетил по прибытии — это исполнение в базилике Сан-Мартино, главном храме города, редко звучащей ранней мессы Россини — так называемой Миланской.

Это произведение предположительно написано шестнадцатилетним композитором в 1808 году. О его дальнейшей судьбе ничего не известно, а условное название «Миланской» месса получила всего лишь по месту хранения манускрипта. Видимо, Россини так и не закончил работу над ней, поскольку она длится всего лишь 40 минут и резко обрывается после Credo.

Хотя месса уже исполнялась и записывалась в наше время (известна студийная запись под управлением сэра Невилла Мэрринера), в Мартина-Франке она впервые прозвучала в оригинальной версии. В частности, все сольные и хоровые партии исполнялись мужчинами: двумя тенорами, контратенором, басом и мужским хором.

Исполнение получилось достаточно ровным, без слабых мест. Особенно хочется отметить контратенора Раффаэле Пе, виртуозно спевшего свою большую партию. Пожалуй, единственный минус этого певца — наличие небольшого специфического призвука наверху, встречающегося у многих контратеноров. Другие солисты, участвовавшие в исполнении мессы, это тенора Франческо Касторо и Давид Ферри Дурá, а также бас Петер Келльнер. Дирижировал оркестром Великой Греции Фердинандо Сулла, звучал хор Муниципального театра Пьяченцы.

Особенно радует, что месса прозвучала в храме, что полностью соответствует предназначению этой музыки. Однако следует отметить, что акустика в базилике Сан-Мартино довольно своеобразная, присутствует сильное эхо, в результате звучание солистов кажется несколько расфокусированным.

Программу концерта дополнило сочинение современного композитора Джампаоло Тестони «Три духовные пьесы» для женского хора и камерного оркестра, прозвучавшее перед Миланской мессой. Произведение написано в довольно традиционной для духовной музыки манере и не слишком контрастировало с музыкой Россини.

В тот же вечер, а вернее уже ночью, в клуатре церкви Сан-Доменико состоялся тематический концерт пианиста и композитора Орацио Шортини «Ноктюрн». Он исполнил несколько произведений, так или иначе связанных с темой ночи и сна. Звучала музыка Шумана, Россини, Листа и самого Шортини. Концерт сопровождался весьма познавательными комментариями музыканта. В частности, запомнилось его высказывание о том, что Россини как автор фортепианной музыки до сих пор недооценен. Хотя его фортепианные произведения из «Грехов старости» периодически исполняются и записываются, Россини так и не вошел в стандартный репертуар пианистов, чего он, по мнению Шортини, безусловно заслуживает. В качестве иллюстрации были исполнены две пьесы Россини: «Сон» и «Кошмар».

Главным и самым ожидаемым событием нынешнего фестиваля стала для меня постановка оперы Николы Ваккая «Джульетта и Ромео». В наше время она практически забыта, лишь немногим знатокам бельканто известно, что ее либретто впоследствии использовал Беллини для своих «Капулети и Монтекки», а Мария Малибран, исполняя оперу Беллини, завершала ее финалом Ваккая, который не без оснований считала более эффектным.

Опера была впервые поставлена в миланском театре Каннобиана 31 октября 1825 года. Она имела большой успех и в последующие годы регулярно появлялась на сценах европейских театров, в том числе и за пределами Италии: в Барселоне, Лиссабоне, Лондоне. В немецком переводе опера ставилась в Граце и Будапеште. Известна даже постановка в Мехико в 1841 году.

Здесь стоит отметить, что либретто, написанное Феличе Романи для Ваккая, и переработанный им же для Беллини вариант сильно отличаются, лишь отдельные фрагменты имеют одинаковый текст. Например, в опере Ваккая фигурирует мать Джульетты Аделе, отсутствующая у Беллини; значительно большую роль играет Капеллио (здесь тенор), а вот Тебальдо, напротив, поет не так много, к тому же ко второму действию он погибает от руки Ромео, тогда как у Беллини он остается в живых.

Но наиболее значительное различие двух версий — в структуре номеров. В опере Ваккая почти безраздельно господствует solita forma — преимущественно четырехчастная структура почти любого номера: tempo d’attacco — вступление, largo или cantabile — плавная, медленная часть, tempo di mezzo — переходный эпизод, часто с участием хора или других героев; наконец, завершающая номер кабалетта или стретта. Подобная структура характерна для опер Россини. У Беллини же она сохраняется в основном в дуэтах, тогда как арии чаще всего лишены первой части (а иногда и других). Однако при внешнем сходстве структуры музыка Ваккая заметно отличается и от Россини, прежде всего большей свободой.

В первоначальной версии 1825 года опера включала речитативы secco («сухие», то есть в сопровождении basso continuo — обычно клавесина или рояля и виолончели), однако через десять лет для новой миланской постановки, теперь уже в Ла Скала, композитор заменил их новыми, в сопровождении оркестра. Именно в таком виде, с реконструированными речитативами accompagnato, опера была исполнена на фестивале — в отличие от единственной на сегодняшний день записи 1996 года из Ези под управлением Тициано Северини, где представлена в чистом виде первая редакция. В новой постановке использовалось критическое издание партитуры, подготовленное Иларией Черичи. Впрочем, это была в каком-то смысле смешанная редакция, поскольку в 1835 году Ваккай внес в партитуру и другие изменения, не отраженные в нынешней постановке. Так, Мария Малибран, исполнявшая партию Ромео, вместо оригинальной кабалетты Guerra bramata, insani пела новую, написанную на тот же текст, что и в опере Беллини: La tremenda ultrice spada. В Мартина-Франке прозвучала кабалетта, написанная в 1825 году. Вообще авторская версия 1835 года структурно более приближена к уже ставшей популярной опере Беллини. Так, Ваккай купировал хор в начале второго действия, где приближенные Капеллио оплакивают смерть Тебальдо, и добавил его дуэт с Ромео на текст из оперы Беллини, таким образом оставив Тебальдо в живых. Еще одно существенное различие — в «версии Малибран» по ее настоянию было купировано финальное рондо Джульетты, опера теперь оканчивалась смертью Ромео.

Постановка Чечилии Лигорио выглядела относительно традиционной, костюмы героев не воспроизводили в деталях какую-то определенную эпоху, но явно отсылали к достаточно давним временам. Были и интересные находки, такие как условный балкон Джульетты, ближе к финалу эффектно трансформирующийся в склеп. В либретто Феличе Романи отсутствует сцена под балконом, однако режиссер решила, что ставить оперу о Ромео и Джульетте вообще без балкона нельзя.

В самом начале спектакля несколько отвлекали внимание статисты в масках волков, постоянно мельтешившие на сцене. К счастью, в дальнейшем они уже не мешали, а в заключительной сцене те же статисты предстали уже в образе ангела Смерти и его спутников.

Особой похвалы заслуживает работа художника по свету Лучано Новелли.

Среди исполнителей выделялась сопрано Элеонор Бонилья — Джульетта. Два года назад эта певица уже принимала участие в фестивале, спев заглавную партию в редчайшей опере Саверио Меркаданте «Франческа да Римини». Бонилья обладает сильным голосом, красивым тембром, яркой внешностью, при этом она еще и прекрасная актриса. Меццо-сопрано Раффаэлла Лупиначчи в партии Ромео начала немного неуверенно, в своей каватине показалась мне холодноватой, но уже в большом любовном дуэте из первого действия зазвучала гораздо интереснее, а в финальной сцене обе певицы буквально довели публику до слез. Отца Джульетты Капеллио пел тенор Леонардо Кортеллацци. В отличие от оперы Беллини, где это относительно небольшая партия (к тому же написанная для баса), у Ваккая Капеллио — один из главных героев, во втором действии у него имеется большая сольная ария. Кортеллацци справился с партией достойно, но все же выглядел бледновато на фоне главных героев. Значительно ярче оказался бас-баритон Кристиан Сенн — Лоренцо. Эта партия у Ваккая тоже несколько больше, чем у Беллини. Так, во втором действии, где в опере Беллини Джульетта поет арию Morte io non temo, il sai, здесь у нее дуэт с Лоренцо. Сопрано Паолетта Марроку в небольшой партии Аделе выглядела убедительно, но осталось чувство, что голос певицы, в репертуаре которой преобладают партии Верди и веристов, мало подходит для бельканто. И самым слабым из исполнителей мне показался сербский баритон Васа Стайкич — Тебальдо. У этого певца очень небольшой голос, техникой бельканто он не владеет, колоратуры пропевает с трудом. Прекрасно звучали хор театра Пьяченцы и оркестр Академии Ла Скала под управлением Сесто Куатрини.

1 августа поздно вечером я посетил концерт участников Академии имени Родольфо Челлетти, где они исполняли преимущественно песни композиторов эпохи бельканто (а также сестер Гарсиа — Марии Малибран и Полины Виардо).

К сожалению, у многих участников Академии этого года были слышны различные технические дефекты — чаще всего резкое, пронзительное звучание в верхней части диапазона. На общем фоне выделялась испанская меццо-сопрано Ана-Виктория Питтс, очень технично и в то же время проникновенно исполнившая две песни Рейнальдо Ана. Эту певицу я уже слышал ранее в Бад-Вильдбаде, где она в прошлом году с успехом участвовала в постановке камерной оперы Мануэля Гарсиа «Китаянки».

Наконец, 2 августа я послушал оперу Генделя, Лео и других композиторов «Ринальдо». Да, именно так — и других. Дело в том, что на фестивале была представлена реконструированная неаполитанская редакция 1718 года, до последнего времени считавшаяся утраченной. Стараниями музыковеда Джованни Андреа Секи большая часть этой партитуры была восстановлена, а некоторые недостающие номера взяты из опер современников.

История этой версии такова. Знаменитый кастрат Николини (Никола Гримальди), исполнявший заглавную партию в опере Генделя на премьере в Лондоне (1711) и позднее в Гамбурге (1717), вернулся в родной Неаполь, без ведома композитора прихватив с собой копию партитуры «Ринальдо». Но в Неаполе оперу не стали исполнять в оригинальном виде, а приспособили ее, по обычаю того времени, к возможностям имеющихся в распоряжении театра солистов. В результате Аргант из баса превратился в альта, Готфрид — из альта в тенора, и т. п. Конечно, и музыка для них по этому случаю была написана (или позаимствована) новая. Сам Николини отказался исполнять некоторые из сочиненных для него Генделем арий, зато «конфисковал» полюбившиеся ему арии других персонажей, в том числе знаменитую Lascia ch’io pianga, получившую к тому же новый текст. Интересно, что в неаполитанской версии значительно больше дуэтов, чем в оригинале Генделя, есть даже один квартет — Rendimi al caro sposo.

Начиналась опера теперь с пролога, в котором Победа — аллегорический персонаж — прославляет неаполитанского короля Карла VI, сравнивая его с Готфридом Бульонским. В фестивальной постановке роль Победы исполнила маленькая девочка в пышном платье, торжественно продекламировавшая свой текст.

Изменились и некоторые сюжетные ходы. Так, Альмирена вдруг стала кокетничать с Аргантом, надеясь таким образом освободиться из плена Армиды. Само собой, появилась и тема ревности Ринальдо и Армиды, заставших их в момент объяснений. Еще одно новшество — в финале этой версии Армида и Аргант не получают прощение, согласившись креститься, а так и остаются пленниками крестоносцев.

Также в опере появилась пара новых персонажей: слуга Альмирены Нессо и служанка Армиды Лесбина. По ходу оперы они разыгрывали четыре комических интермеццо, традиционных для неаполитанских опер. К сожалению, музыка этих интермеццо, написанная Леонардо Лео, утрачена, а роли слуг в показанном на фестивале спектакле стали чисто разговорными и исполнялись талантливыми комедийными артистами миланского театра Пикколо — Симоне Танголо и Валентиной Кардинали.

Но даже в таком виде опера продолжалась почти четыре с половиной часа (или три с половиной без учета антрактов). Видимо, полная версия в Неаполе шла как минимум на полчаса дольше.

Как это часто бывает в наше время при постановках опер эпохи барокко, режиссер Джорджо Сангати, ученик покойного Луки Ронкони, решил подойти к делу с юмором: он превратил средневековых рыцарей в звезд рок-музыки. Так, сам Ринальдо превратился в Фредди Меркьюри, его возлюбленная Альмирена — в Мадонну, Армида — в Шер. Готфрид стал Элтоном Джоном, его брат Евстахий — Дэвидом Боуи. Аргант и его свита преобразились в группу KISS. Эта странная идея неожиданно сработала — постановка получилась яркой и веселой.

Музыкальная часть тоже порадовала. Самый большой успех у публики заслуженно имели исполнительница заглавной партии Тереза Йерволино и Кармела Ремиджо, великолепно спевшая и сыгравшая Армиду-Шер. Чуть неуверенно звучала в начале оперы, но быстро распелась, сопрано Лориана Кастеллано — Альмирена. Немного дежурно, но вполне качественно выступил в роли Готфрида тенор Франсиско Фернандес-Руэда, забавно выглядевший в огромных очках Элтона Джона. Также хочется отметить меццо Франческу Ашоти в партии Арганта, практически полностью состоящей в данной версии из новой и чрезвычайно красивой музыки. Дара Савинова из Эстонии успешно выступила в партии Евстахия.

Музыкальный руководитель фестиваля Фабио Луизи дирижировал знаменитым барочным коллективом из Цюриха — оркестром La Scintilla, играющим на исторических инструментах. Луизи крайне бережно отнесся к восстановленной партитуре, все музыкальные номера были исполнены целиком, с сохранением традиционной формы da capo.

В заключение хочется сказать, что обе оперы, на которых я побывал в Мартина-Франке, записывались и снимались на видео, так что можно надеяться, что в ближайшее время все желающие смогут ознакомиться с этими интереснейшими произведениями.

Комментарии: