Роман Рудницкий, 30 января 2019 в 18:41

«Лючия ди Ламмермур»: премьера в Мариинском театре

29 декабря на Новой сцене Мариинского театра состоялась долгожданная премьера «Лючии ди Ламмермур». Долгожданная, поскольку «Лючия» отсутствовала в афише театра много лет (последняя постановка была арендована в 2009 году на короткое время у Шотландской оперы специально для Анны Нетребко), да и вообще шедевры бельканто занимают в его репертуаре гораздо меньше места, чем хотелось бы. Исключение составляют разве что периодически предлагаемые театром концертные исполнения опер силами Академии молодых певцов. Правда, «Лючия» также за последнее время несколько раз звучала в театре в концертном исполнении, в том числе в составе, почти идентичном нынешнему премьерному.

Новую постановку осуществил итальянский режиссер Андреа де Роза, давно и плодотворно сотрудничающий с театром. Признаюсь, предварительная информация, появившаяся незадолго до премьеры, несколько озадачила меня, как и многих меломанов: стало известно, что режиссер перенес действие в 30-е годы прошлого века, упоминались фильмы Альфреда Хичкока и почему-то Зигмунд Фрейд.

© Nadine Koul

Однако то, что я в итоге увидел на сцене, оказалось по меркам современной режиссуры довольно безобидно. Несмотря на перенос во времени, сюжет оперы не подвергся каким-то радикальным изменениям, разве что Лючия в трактовке режиссера была несколько не в себе с самого начала, что в целом показалось вполне логичным.

Постановка выдержана в черно-белой гамме (художник-постановщик Симоне Маннино), что дополнительно подчеркивает мрачную готическую атмосферу этой оперы.

Особенно порадовало, что Валерий Гергиев открыл значительную часть традиционных купюр: прозвучали и каватина Раймонда Cedi, cedi, o più sciagure, и дуэт Эдгара с Генри Qui del padre ancor respira, отсутствующий во многих постановках и записях «Лючии». Были восстановлены и некоторые повторы, хотя, к моему величайшему сожалению, не все.

© Nadine Koul

Весьма странной и неуместной мне показалась идея постановщиков сделать антракт между двумя картинами второго действия, сразу после арии Раймонда: в итоге кульминация оперы в настоящем финале действия оказалась несколько смазана. К тому же Гергиев почему-то решил исполнять оперу практически без пауз. В итоге сразу после финальной стретты зазвучала музыка грозы, предшествующая вышеупомянутому дуэту. Подобная практика, уместная в музыке прошлого века, резко противоречит стилистике бельканто, где паузы просто необходимы, в особенности после завершения того или иного номера.

Перейдем к исполнению.

Главной звездой вечера предсказуемо стала Альбина Шагимуратова в заглавной партии. Правда, начала она не вполне уверенно, а в кабалетте Quando rapito in estasi даже немного сбилась — видимо, от волнения. Но в дальнейшем она звучала все лучше и лучше, вплоть до великолепно исполненной сцены сумасшествия — как и раньше, с каденцией, отличающейся от общепринятой. Остается лишь пожалеть, что в постановке отсутствовала стеклянная гармоника, первоначально задуманная Доницетти, поскольку ее звучание я нахожу куда более интересным и соответствующим атмосфере этой сцены, чем у традиционной флейты.

© Nadine Koul

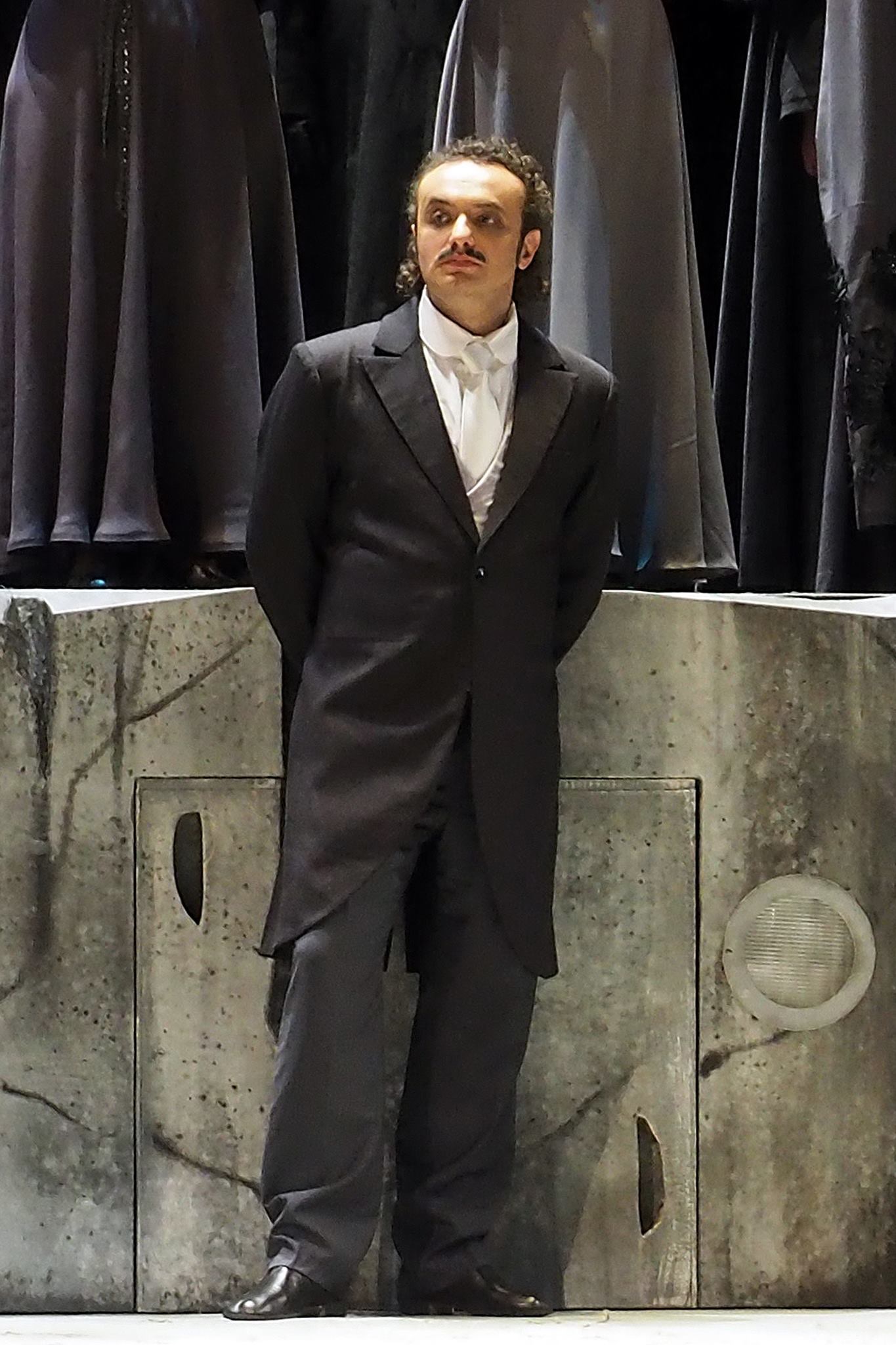

Также очень хорошее впечатление произвел Владислав Сулимский в партии сурового брата Лючии. Генри в его трактовке — не столько злодей, сколько прагматик, которого раздражают романтические бредни сестры. Возможно, он даже желает ей блага, но представления об этом благе у него иные. Радует, что партия Генри, обычно особенно страдающая от купюр, в этой постановке прозвучала почти полностью. Сулимский, как и Шагимуратова, иногда немного сбивался, что для премьеры вполне естественно и общего впечатления не испортило.

© Nadine Koul

Гораздо хуже справился со своей партией Евгений Акимов — Эдгар. Если в первой половине оперы он еще звучал довольно прилично, то после антракта стал все больше форсировать, иногда просто переходя на крик, однако при этом заключительных реплик умирающего Эдгара в финале я вообще не услышал.

Вадим Кравец (Раймонд Байдбент) понравился мне в своей каватине из второго действия, к тому же прозвучавшей полностью (редчайший случай!), но в арии с хором в третьем действии ему явно не хватало мощи и глубоких басовых низов.

© Nadine Koul

Дмитрий Воропаев (Артур) явно был не в форме: несколькими днями раньше в партии Дона Оттавио («Дон Жуан») он звучал значительно лучше.

© Nadine Koul

Ничем не запомнились исполнители второстепенных партий Светлана Капичева (Алиса) и Михаил Макаров (Норман).

Оркестр под управлением Валерия Гергиева звучал, как обычно, мощно и энергично (даже слишком энергично для оперы эпохи бельканто), при этом предложенные дирижером темпы показались мне кое-где ускоренными по сравнению с традиционными.

И все же в целом я новой постановкой остался доволен, при наличии адекватных составов обязательно буду ходить на нее в театр и в дальнейшем.

Комментарии: