Аня Зверева, 12 марта 2018 в 2:38

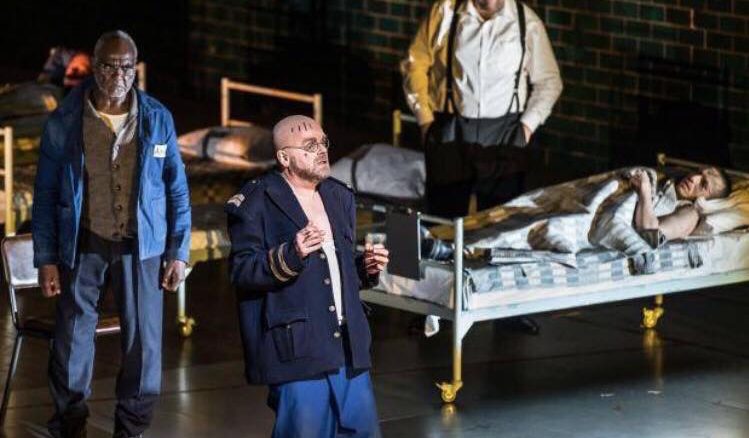

Леош Яначек “Из мертвого дома”, Royal Opera House, 10.03.2018

© Clive Barda, Alastair Muir

Последнее произведение чешского композитора Леоша Яначека, его восьмая по счету опера, либретто которой по мотивам семи-автобиографических “Записок из Мертвого дома” Достоевского он написал сам. Что, впрочем, не было чем-то исключительным, перу композитора также принадлежат либретто к таким его операм, как “Енуфа”, “Лисичка-плутовка” и “Средство Макропулоса”. Поскольку рукописи партитуры Яначека были очень трудны для чтения, и заканчивал он оперу уже будучи на смертном одре, двое его учеников решили, что оркестровая часть содержит значительные пропуски, не окончена, и решили дописать произведение уже своими усилиями. Подверглось изменению и либретто: конец последнего акта стал более оптимистичным. Именно в такой “редакции” опера и увидела свет 12 апреля 1930 года в Брно, два года спустя после кончины композитора. Королевская опера поставила произведение впервые, причём в редакции Джона Тиррелла, крупнейшего специалиста в области чешской музыки и творчества Яначека, в частности; версии, по признанию многих, более близкой к замыслу композитора. За сценическую часть отвечал уже ставший традиционным тандем режиссера Кшиштофа Варликовски и дизайнера Malgorzata Szczesniak, с легко узнаваемыми видео-проекциями и приемами организации сцены. По задумке режиссера из сибирского острога середины XIX века действие перенесено в тюрьму наших дней, судя по костюмам, скорее всего, американскую. В глухой тишине стен серого и мрачного спортзала как стук сердца раздаются удары баскетбольного мяча, все никак не попадающего в сетку. Баскетболист, судя по происходящим далее событиям, скорее всего, символизирует человеческий внутренний стержень или дух (он же раненный орёл, так и оставшийся в застенках), поколебленный внезапным и незаслуженным ударом ножом от сокамерника (и впоследствии перемещающийся на инвалидной коляске), но не сломленный. Целью режиссера было показать, что в тюрьме может оказаться каждый из нас, и что нас там ожидает, доказать,что тюрьма “не лечит, а калечит” человеческую душу. Поэтому в продолжение всей увертюры мы видели субтитры беззвучного интервью-монолога французского философа XX века Michael Foucault, резко осуждающего всю принятую в обществе систему наказания, включая суды и вершащих судьбы. Что в чём-то созвучно идее самого Достоевского: “… остроги и система насильных работ не исправляют преступника; они только его наказывают… развивают только ненависть, жажду запрещённых наслаждений и страшное легкомыслие … и … келейная система достигает только ложной, обманчивой, наружной цели. Она высасывает жизненный сок из человека, нервирует его душу, ослабляет ее, пугает и потом нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего представляет как образец исправления и раскаяния.” Но, то – у Фёдора Михайловича, а у нас…

В следующей сцене параллельно идёт два действия: потасовка между баскетболистом- орлом и другим заключённым, и прибытие политического заключенного Алексея Петровича Горянчикова (Willard White). Плац-майор “приветствует” последнего в особой комнате-клетке, которая трансформируется впоследствии в швальню, застольную и театральный помост. Обритый и переодетый, уже в швальне Алексей Петрович внимает рассказам Скуратова (Ladislav Elgr) о прежней жизни в Москве и перерывающего его Луки Кузьмича (Stefan Margita), с рассказом о том, как “не для чего иного, как единственно для одного своего удовольствия, уложил он одного майора”. Повествование прерывается очередным видео, уже со звуком, музыка затихает. Чёрный заключенный говорит о смерти, теме единственно его интересующей. Развитие этой темы последует далее… Мы снова со Скуратовым (хотя у Достоевского эта история принадлежит Баклушину, которого ни в либретто, ни в постановке нет) и убитым им немцем и фантомом возлюбленной Луизы, являющейся в образе переодетого в белое подвенечное платье дагестанского татара Алея (Pascal Charbonneau). Калейдоскоп историй-преступлений сменяется такими же быстротечными застольной с попом, проституткой-ковбойшей и двумя театральными представлениями: „Дон Жуан и слуга его

Кедрилл“ и пантомимой про жену мельника. Про первое могу сказать, что черти, явившиеся за барином, были под стать его слегка прикрытым фривольным одеянием мешковинным “жертвам”. Пластичные, ловкие, в чёрных пайеточных трико, без хвостов, но со злобным умыслом. Пантомима тоже была не лишена интересных приемов: в частности, из подстреленных жертв ревнивого мельника лилась не кровь, а летело красное конфетти. Наш старый знакомый – чёрный заключённый, рассказывающий теперь, что хотел бы сыграть в кино, но чтобы его герой, опять же, непременно, умер. Не знаю, предначертано ему было пожизненное, или смертная казнь, но все мысли его были только о смерти… Горянчиков рассматривает фото красавицы-сестры Алея, говорят о матери молодого дагестанца. Вдруг влетает заключенный – повар (Grant Doyle) с ножом и ранит Алея, настолько серьезно, что его тут же кладут в больничную койку. Строгий ряд кроватей превращает бывший спортзал в тюремный лазарет. И в этой койке Алей познаёт премудрости письма и русской речи, ведомый Александром Петровичем, тут же читает он Священное Писание. Шапкин (Peter Hoare) “из бродяг” повествует о том, как исправник за уши его тянул, как не удалось их ограбление, и как у всех участников “отбило” на допросе память. Но самую жуткую историю – страдания Акульки – припасают на потом. Повесть оболганной Филькой Морозовым девушки, “честного отца, честной дочери” – самая жестокая во всем произведении. Уничтоженная морально, битая родитeлями, без вины оскорбленная каждым последним человечишкой, выданная за первого встречного, – с тоской говорит о том Шишков (Johan Reuter), муж и убийца несчастной Акулины. Трудно сказать, кто здесь настоящий убийца, а кто “жертва”, но судьба их вновь сводит вместе. Лука Кузьмич, внимательно слушающий повествование, издаёт пронзительные стоны и вскоре издыхает, оказавшись тем самым Филькой Морозовым. Горянчикова выпускают, но орёл-баскетболист остаётся в неволе, начав отсчёт чьему-то новому сердцебиению. Сложное множественностью сюжетных линий и действующих персонажей, отсутствием заглавных ролей произведение, на мой взгляд, режиссеру удалось выразить довольно удачно. Количество происходившего на сцене действия иногда казалось избыточным, но работа вышла качественная и с симпатией к либретто. Отменная игра и вокал всех исполнителей, безупречный хор, также как и четкость и точность оркестра под управлением дирижёра Mark Wigglesworth (исполнявшим это произведение впервые, хотя в его репертуаре уже была “Енуфа” в Английской Национальной Опере) – всё это по-настоящему сплотило и сложило все детали в единое, солидное и достойное целое. Возможно, данная продукция и не войдёт в историю, но исполнение, определенно, заслуживает похвалы.

Комментарии: